La exposición Libertad d´escribir. El ritmo combativo de Manuel G. Prada fue una muestra que propuso un acercamiento contemporáneo a una de las figuras más influyentes de nuestra historia literaria y cultural peruana. La muestra se expuso entre los meses de mayo y agosto de 2019.

En el marco de esta exposición se presentaron diversos espacios de diálogos, los cuales permitieron explorar y profundizar distintos aspectos de la exposición sobre Manuel González Prada.

Propaganda y ataque. Crítica, creación y masificación del discurso

El periodismo, la labor editorial y el grabado son los frentes de acción de los invitados a esta mesa de diálogo. Desde allí trabajan en la apropiación popular de la información y del conocimiento, apelando al uso de medios masivos para difundir sus discursos. Una labor de propaganda y ataque. Participaron: Fernado Ríos Correa, Lutxo Rodríguez y Luis Torres Villar

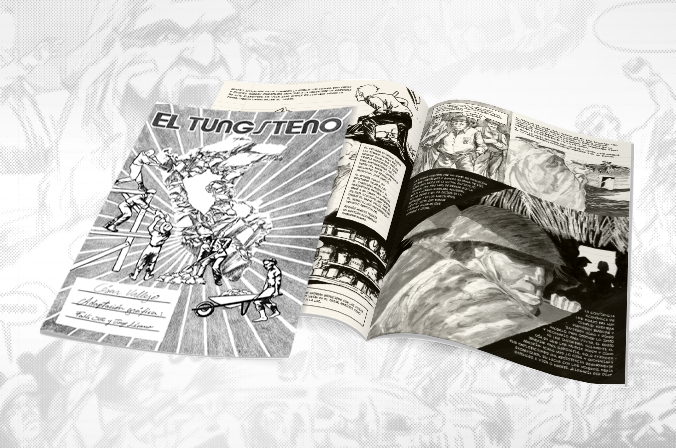

Presentación del libro Propaganda y ataque

La editorial Anarcrítica presentó el libro de ensayos Propaganda y ataque, del Manuel González Prada. Los comentarios estuvo a cargo de Lutxo Rodríguez, Franz García y Américo Cayetano.

Manuel G. Prada y las estéticas punk

Esta mesa abordó los encuentros y divergencias entre el discurso de Manuel González Prada y las temáticas expresadas desde la música por el movimiento punk subterráneo limeño durante las dos últimas décadas del siglo XX. Participaron el antropólogo y músico Shane Greene, la historiadora de arte y música, Támira Bassallo y el curador, poeta e investigador Luis Alvarado.

Manuel González Prada: entre el anarquismo y la posmodernidad

El conversatorio estuvo moderado por Daniel Sáenz More y contó con la participación del investigador Hugo García Salvatecci, quien presentó el tema Anarquismo y modernidad: Las ideas de peruanidad en Manuel González Prada, mientras que el investigador Thomas Ward habló sobre Manuel González Prada entre el modernismo y la posmodernidad.

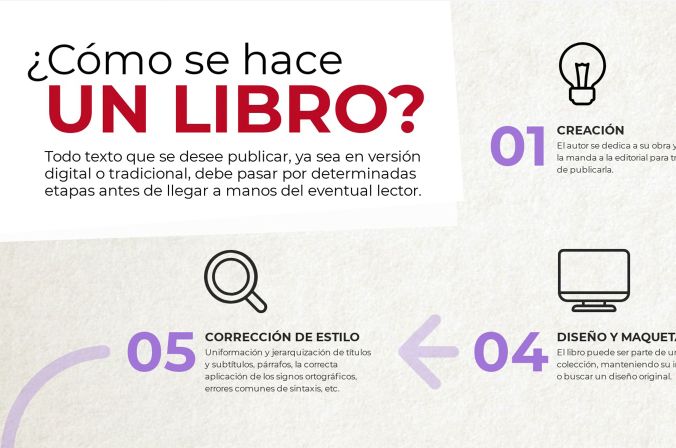

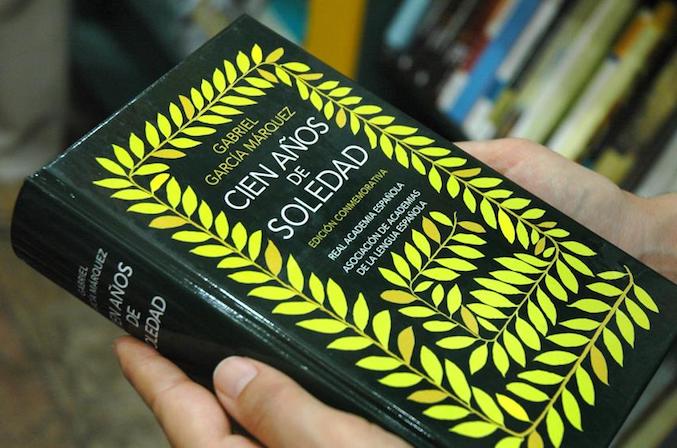

Minúsculas. Poesía y experimentación

Manuel González Prada y Adriana de Verneuil obsequiaron a su hijo Alfredo una pequeña prensa tarjetera y con esta imprimieron juntos el poemario Minúsculas en 1901. Sus dimensiones y su diseño la convierten en una edición muy especial. Cada ejemplar fue numerado y dedicado a los amigos de la familia. Partiendo de este hecho, el espacio de diálogo abordó la experimentación en la poesía de Manuel G. Prada, la materialidad de la palabra y la imprenta como medio de expresión, libertad y creación. Participaron los investigadores Luis Alberto Castillo y Eduardo Yalán.