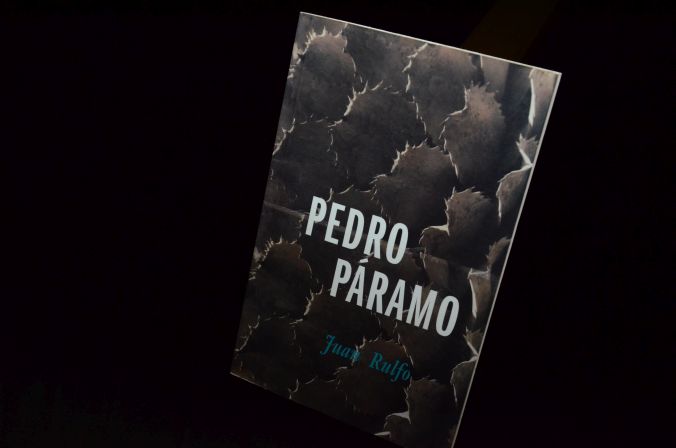

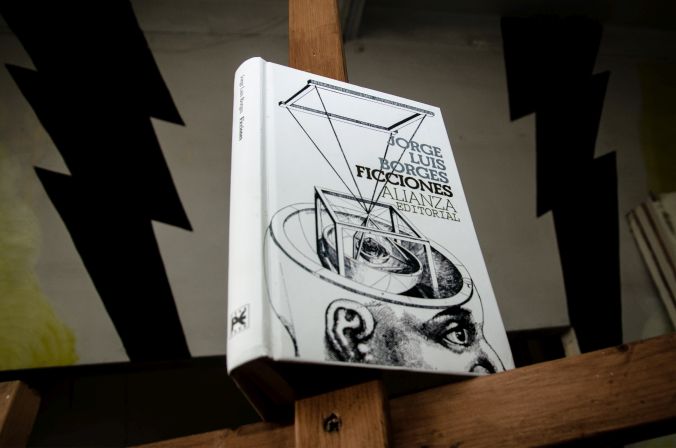

Recomendamos la lectura de uno de los escritores-bibliotecarios más famosos del mundo: Jorge Luis Borges. Te invitamos a hacer un repaso por Ficciones (Alianza Editorial, 2006), su libro de cuentos más celebrado.

Este sábado 23 de mayo, el Club de Lectura de la Casa de la Literatura dedicará una sesión virtual a es clásico de la literatura escrito por Jorge Luis Borges.

Por Antonio Chumbile. Biblioteca Mario Vargas Llosa

Se ha comentado y discutido extensamente sobre los relatos del genial Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo (1899-1986). Su influencia es reconocida a nivel mundial, llegando muchas veces a cruzar las fronteras de la literatura. Disciplinas como la neurociencia, la informática, la psicología y hasta la física, han tomado como referentes varias de las ideas contenidas en sus relatos. ¿Cómo lo hizo? Definitivamente, las bibliotecas han jugado un papel fundamental en su formación y creatividad.

El primer trabajo remunerado del escritor argentino fue el de bibliotecario a la edad de 39 años. La biblioteca municipal Miguel Cané, en Buenos Aires, es mundialmente conocida por haberlo albergado entre los años 1938 y 1946. Fue dentro de este lapso de tiempo en que escribió la mayoría de cuentos que integran su libro más difundido: Ficciones (Alianza Editorial, 2006), publicado íntegramente por primera vez en 1944. A continuación, describiremos y comentaremos las referencias bibliotecarias presente en algunos relatos de este clásico de la narrativa universal.

A primera impresión, el relato Tlön, Uqbar, Orbis Tertius puede leerse como un cuento policial donde los protagonistas son dos apasionados bibliófilos. Los libros se transforman en emocionantes fuentes de investigación para poder dar con el paradero de Tlön, un planeta imaginado por un grupo de intelectuales hace muchas décadas. Enciclopedias, catálogos y algunos objetos irán dando pistas de este planeta que cuenta con sus propios países, idiomas, ciencias y artes.

De los libros mencionados dentro de Uqbar -una región de Tlön-, el narrador encuentra solo uno ubicado en “los catálogos de librería de Bernard Quaritch” (p. 17). Cabe mencionar que este catálogo aún existe y ahora puede consultarse vía web. El británico Bernard Alexander Christian Quaritch fue nada menos que uno de los libreros más importantes de Europa a finales del siglo XIX. Con una de las colecciones más raras y valiosas del continente, entre los libros más valiosos de su colección figura la famosa Biblia de Gutenberg, la cual dio inicio a la revolución de libros impresos en masa. Tratándose de Borges, su elección de librerías no podía ser menos exigente.

Hay otros detalles exquisitos en este relato. Por ejemplo, el famoso tomo XI de la imaginada A First Encyclopaedia of Tlön es descrito en el cuento como “un libro en octava mayor” (p. 20). Esta catalogación corresponde a un formato antiguo de libros cuyo tamaño (19 a 22 cm.) correspondía una hoja de tina (antiguo papel hecho a mano) con más de dos dobleces. El manejo de esta información nos describe a Borges como un bibliófilo especializado no solo en los contenidos de los libros sino también en sus diseños y formatos.

En la postdata de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Borges menciona que la fantasía de Tlön ha irrumpido en la realidad mediante una brújula y un tótem asesino. Sin embargo, más definitivo y contundente será el “hallazgo” de los cuarenta volúmenes de la Enciclopedia de Tlön. Interpretamos personalmente este hecho como un homenaje al poder de los libros por ser los portadores de la “Obra Mayor de los Hombres” (p. 41). Podría decirse que el diseño de estas enciclopedias guardan más ambición que la construcción de un edifico o un estadio. Solo estos libros contienen la capacidad “divina” de los hombres al permitirles “crear” todo un planeta. Esto nos recuerda el inicio de una de las conferencias más recordadas del mismo autor:

“De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.” (En Borges oral, 1974: 11)

En Pierre Menard, autor del Quijote, Borges nos inventa un autor y nos brinda un catálogo ficticio de sus obras. Entre estas obras está El Quijote. El hecho de que lleve a su extremo la actualidad que encierran la inventiva y la prosa de Cervantes, deviene en un homenaje no solo al Quijote sino a toda obra antigua que aún pueda ser disfrutada y (re)pensada en el presente. Toda biblioteca es una fuente infinita de lecturas posibles que pueden renovarse cada día. Podríamos decir sobre Borges lo que él mismo señala sobre Pierre Menard: “Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas.” (p. 58). Uno imagina una biblioteca con libros de distintos siglos mezclados para que puedan leerse como si hubiesen sido escritos ayer. Con este cuento, Borges nos da una herramienta para leer los clásicos como si fueran literatura contemporánea. Acaso muchos lo son. Como él mismo señala, “esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos.” (p. 58)

Los relatos La lotería en Babilonia y Las ruinas circulares exploran las infinitas posibilidades del azar y de los sueños, respectivamente. Ambos relatos irrumpen en la realidad explotando sus múltiples futuros posibles. Curiosamente, en el párrafo final de Examen de la obra de Herbert Quain, Borges deja a entender que Las ruinas circulares está basado en una de las obras de este personaje ficticio (p. 91). Es decir, ficción sobre ficción. De esta manera logra dotar de cierta “aura” a la figura del autor Herbert Quain. Sin embargo, tal como ocurre en la realidad que conocemos, esta “aura” no evita que sus libros puedan ser sobrevalorados o malinterpretados en el tiempo.

Detengámonos en La Biblioteca de Babel. Encontramos nuevamente la idea de un universo pero ésta vez representado como uno de los espacios más venerados por Borges: la biblioteca. Aquí el universo es la biblioteca. Cada persona que habita -o sobrevive- en ella es un bibliotecario. ¿Lo imaginan? Encontraremos bibliotecarios solitarios, violentos, místicos y otros reunidos en sectas e ideologías. Dentro de esta biblioteca, literalmente, se puede viajar. Sus galerías hexagonales albergan una cantidad indefinida de libros que contienen todo el pasado y el porvenir (p. 93). Varias lecturas han relacionado este relato a la idea de la biblioteca como un Paraíso o como un anticipo del mundo virtual del Internet. La biblioteca, por su inmensidad, no solo es fuente de conocimiento sino también la prueba física de lo mucho que ignoramos. Ello resulta en una atmósfera inquietante y perturbadora que bien transmite el relato. La biblioteca de Babel es un maravilloso cuento de lectura obligatoria para todo bibliotecario y amante de los libros.

En Funes el memorioso encontramos a un hombre cuya mente es más vasta que una biblioteca entera debido a que puede recordarlo todo o, más precisamente, no puede olvidar nada. Nuevamente, la atractiva idea de poseer una memoria infinita es desmenuzada en todas sus posibilidades para mostrarse también como un suplicio. Nada ni nadie se mantienen igual: para Funes todos estamos en constante cambio o deterioro (p. 144). Esto hace que a cada segundo, toda imagen o idea le resulte obsoleta o imprecisa. De este modo, se agrava paranoia y soledad de Funes. Frente a esto los libros serían una contraparte que ayudan a fijar ciertos conocimientos humanos. Las bibliotecas necesitan de nuestra “capacidad” de olvidar para que podamos seguir recurriendo a ellas.

Parafraseando al Borges, podemos señalar que sus relatos contienen su propia refutación, su propio “contralibro”. Cada idea propuesta por Borges es cuestionada, y muchas veces refutada, por él mismo. Para esta práctica, el narrador argentino muchas veces se vale de autores y libros que no existen. Además de los cuentos ya mencionados, La secta del Fénix y Tres versiones de Judas son muestras notables de esto.

Finalmente, podemos destacar el efecto de bibliofilia que nos genera Ficciones. Luego de leer estos relatos, los libros pasan de parecer fuentes de información u objetos vivientes a parecernos entes extraordinarios y complejos. La gran cantidad de referencias bibliográficas de este libro (reales y ficticias) están “vivas”, es decir, hechas con la vitalidad de un lector apasionado. Además, nunca deja de atraer la capacidad borgiana de concentrar los más atrevidos postulados filosóficos en unas cuantas líneas para servir a los fines del relato. Los cuentos de Borges hacen con la filosofía lo que la poesía suele hacer con las emociones: concentrar, contraer y recrear.

El libro de relatos Ficciones forma parte de nuestra Colección de Literatura Hispanoamericana en la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana. Los invitamos a releerla para participar en la sesión virtual del Club de lectura que se dedicará a este libro el próximo sábado 23 de mayo a las 6:30 p.m.