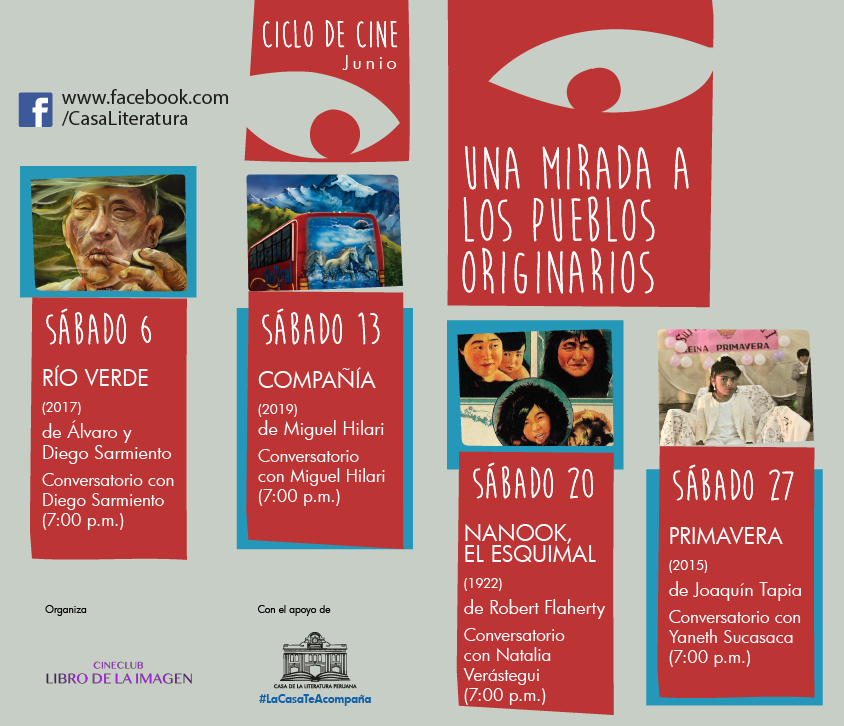

Los domingos 12,19 y 26 de julio; así como el 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto de 2020, de 5:00 a 6:15 p.m., se realizará el seminario Ciclo Cine y Literatura Peruana, a cargo de David Durand Ato, de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. La participación es libre previa postulación.

Los domingos 12,19 y 26 de julio; así como el 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto de 2020, de 5:00 a 6:15 p.m., se realizará el seminario Ciclo Cine y Literatura Peruana, a cargo de David Durand Ato, de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. La participación es libre previa postulación.

Sumilla:

Este seminario pretende mostrar la relación entre el cine y la literatura peruana a partir de diferentes adaptaciones y producciones peruanas fílmicas que han ahondado en esta relación. La idea central consiste en afirmar las posibilidades metodológicas que amplían la relación entre la palabra escrita u oral y la imagen, propiciando también nuevos recursos, en este caso visuales, que ingresen de manera diferente a los textos literarios.

Dinámica y plataforma virtual:

El seminario se realizará durante 8 sesiones, cada una de 60 minutos, a través de la plataforma Google Meet, y mediante la exposición oral y la visualización de un ppt. Se busca propiciar la intervención del público mediante preguntas e intercambio de información.

Nota: Para participar es requisito contar con una cuenta de correo de Gmail.

Relación de participantes

*Nota: Debido a la alta demanda, hemos ampliado las vacantes a 75 personas.

- Adriana Isabel Rodríguez Raymundo

- Alexsander Jesús Vargas Aguilar

- Alfredo Alvarez

- Alicia Cristina Gallardo Barrera

- Alonso Romero Conde

- Alvaro Alarco Rios

- Ana Guadalupe Santa Cruz Zúñiga

- Ana María Vera Ganoza

- Ana Estrada Ocaña

- Anahit Migcely Hervias Principe

- Anayelli Cornejo Garcia

- Andrea Cristina Cardenas Arnaez

- Antonio Canduelas Sabrera

- Berenice Rojas Mendoza

- Clarys Aracelly Casique Calongos

- Catalina Rosario Challco Rebate

- César Alberto Venero Torres

- Christian José Cruzado Castro

- Cristofer Bazan Peña

- Daniela Edith Zambrano Almidón

- David Grimaldo Portal Villavicencio

- Diana Mendoza Palomino

- Diego Alberto Albornoz Porteros

- Dixia Lisci Morales Soto

- Eduardo Rivera Vizcarra

- Elías Astete Huamán

- Emilio Alvino Acuña Raza

- Emilio José Villacorta Parco

- Erik Fernández Pozo

- Esteffani Katerine López Flores

- Esther Ramos Figueroa

- Felipe Santiago Cogorno Sánchez

- Fernando Bruno Quiroz Chavil

- Flor de María Vallejo Torres

- Giovani Alfaro Chávez

- Gloria Cecilia Vargas López

- Hope Geraldine Ramírez Sánchez

- Irwin Ronald Acosta Sarmiento

- Isabel Villanueva Vera

- Jesús Alberto Cabana Pineda

- Jesus Daniel Gonzales Cordova

- José Carlos Estrada Cuzcano

- Karla Yvonne Carrión Acuña

- Lucero Maricielo Delgado Montalvan

- Luis Fabricio Rebatta Gutiérrez

- Margarita Erení Quintanilla Rodríguez

- María José Guzmán Yacaman

- Martha Ramos Gálvez

- Micol Caceres

- Miguel Ángel Zevallos Noriega

- Nathaly Karoly Fuentes Ascona

- Nicolas Rojas jurado

- Omar Livano Turpo

- Peter Zegarra Zegarra

- Rocio del Carmen Celis Lozano

- Rogelio Cjuno Chacca

- Roger Tahua Delgado

- Rosa Mercedes Cárdenas Pastor

- Rosario Oré Rosales

- Roxana Pilar Aurazo Ramos

- Ruben Alexander Pasapera Arango

- Ruth Lozada Dejo

- Samantha Elizabeth Vargas Cardenas

- Sandro Gabriel Salazar García

- Seglinda Katerin Chavez Arias

- Shalon Judith Chuquihuaccha Chupica

- Shirley Rocio Ramos Flores

- Susana Adela Torres Tapia

- Víctor Abraham Ruiz Osorio

- Víctor Andrei Ramos Badillo

- Viviana del Milagro Barrios Guzmán

- Walter Gregory Requena Alfaro

- Wilfredo Enrique León Loo

- Yolanda Fredesvinda Villegas Malca

- Yolanda Mariela Quezada Reyes

Programación

Primera sesión: Domingo 12 de julio

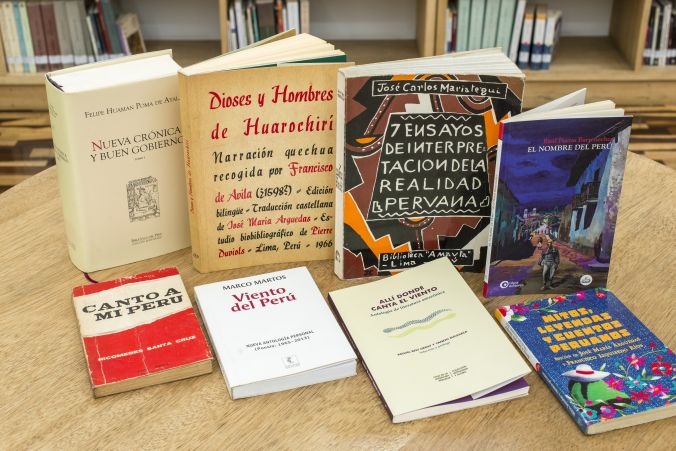

Introducción al curso. Literatura y cine, aspectos generales. La historia la literatura peruana desde el cine.

Segunda sesión: Domingo 19 de julio

Análisis y comentario de la película “La ciudad y los perros” (basada en la novela del mismo nombre de Mario Vargas Llosa).

Tercera sesión: Domingo 26 de julio

Análisis y comentario de la película “Maruja en el infierno” (basada en la novela No una sino mucha muertes de Enrique Congrains Martin).

Cuarta sesión: Domingo 2 de agosto

Análisis de la película “La boca del lobo” (guion de Augusto Cabada, Giovanna Pollarolo y Gerardo Herrero).

Quinta sesión: Domingo 9 de agosto

Análisis de la película “Yawar fiesta” (basada en la novela del mismo nombre de José María Arguedas).

Sexta sesión: Domingo 16 de agosto

Análisis de la película “Caídos del cielo” (incluye como referente el cuento “Los gallinazos sin plumas” de Julio Ramón Ribeyro).

Séptima sesión: Domingo 23 de agosto

Análisis de la película “No se lo digas a nadie” (basada en la novela del mismo nombre de Jaime Bayly) y “Ciudad de M” (basada en la novela Al final de la calle de Oscar Malca).

Octava sesión: Domingo 30 de agosto

Análisis de la película “Pantaleón y las visitadoras” (versión 1999 y basada en la novela del mismo nombre de Mario Vargas Llosa.

Nota: Las películas completas no serán proyectadas sino comentadas y analizadas por un tema de propiedad intelectual.

Sobre el conductor del seminario

David Durand Ato. Es Magíster en Estudios Culturales (tesis enfocada al conflicto armado interno) por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Federico Villareal, estudios de posgrado en Literatura Latinoamericana y Peruana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Filosofía con mención en Ética y Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido Director General de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del 2013 al 2015. Ha publicado artículos de cine, violencia política y estudios literarios en diferentes libros y publicaciones. Actualmente, se desempeña como docente en la Universidad Marcelino Champagnat y en la Escuela de Arte Corriente Alterna.

Referencias bibliográficas

Aumont, J. (2008). Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Buenos Aires: Paidós comunicaciones.

Badiou, A. (2004). Pensar el cine: imagen, ética y filosofía. Buenos Aires: Manantial.

Chatman, S. (1990). Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Barcelona: Taurus.

Kracauer, S. (1985). De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán. Buenos Aires: Paidós comunicación.

Bachy, V. (1991). Para ver el cine y las nuevas imágenes. Navarra: Editorial Verbo Divino.

Rancière, J. (2011). Las distancias del cine. Buenos Aires: Manantial.

————–. (2005). La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine. Buenos Aires: Paidós comunicación.

Rivera, J (2004). Lo que Sócrates diría a Woody Allen. Cine y filosofía. Madrid: Espasa Calpe.

Stam. R. (2000). Teorías del cine. Una introducción. Barcelona: Paidós Ibérica.